¿Por qué no fuimos al zoológico, Fini?

Si hubiéramos ido de paseo escolar al zoológico, quizás no nos habríamos quedado atrapadas en esta distopía.

Anoche el autómata cruzó la frontera de mi patio.

Me puso encima unos ojos crudos como de avellanas sin cáscara

y me dijo: “Hazlo pronto, hace tiempo que espero.”

Le dije: “¿hacer qué?”,

pero yo sabía.

Yo sabía que un autómata es un set de ciudades que se eslabonan unas con otras

como catástrofes de un mismo signo.

Cada ciudad está sellada por túneles

—algunos de piedra, algunos espesos como las paredes de los órganos—,

y sabía también que, túnel adentro,

basta decirle al autómata una palabra precisa

para que alcance con ella cualquier punto de su geografía.

Una palabra basta para ordenarle al autómata que vaya al Sahara

o a sus bosques de Angkor, donde los árboles

les tuercen el cuello a los hombres como serpientes templadas por el agua.

Pero poco importa

porque el autómata no conoce a los árboles.

No conoce palabras para concebir al mundo.

Ningún código binario le puede obligar a imaginarse el tacto de una hoja fría

acariciándole los muslos.

Por eso solo espera.

Espera que la palabra precisa le ordene:

“Márchate de aquí y ve a la ciudad de las cosas que no tienen nombre.

En ella encontrarás una torre de plata y signos de tránsito que dicen:

‘Aquí se terminan tus días como autómata.

No hay más palabras ni más laberintos.

Esta ciudad es el fin de tu sistema.’”

Todo autómata quiere alcanzar esa ciudad de las cosas sin nombre,

pero el autómata no sabe.

No conoce su lenguaje y por eso está expuesto al aire y al abismo.

No sabe qué palabra le minará la sombra, cuál lo llevará a la ciudad

y cuál le dibujará conejitos de plástico en las palmas de las manos.

El autómata no sabe.

A veces prueba.

Se dice a sí mismo las palabras “sable”, “mar”, “borgoña” y luego espera.

Pero no pasa nada.

Yerra por años en ciudades a medias

y les ruega a todos por otra palabra.

Recurre a los hombres y a los diccionarios

y por eso anoche vino a mí y me dijo: “Hazlo pronto, hace mucho que espero”.

Yo sé que quiere que le diga la palabra correcta,

que con ella lo lleve a esa ciudad en donde las cosas no tienen nombre

y los cielos son transparencias que horadan la tierra.

Pero yo no puedo.

Con los ojos barridos por el ácido le digo:

“No puedo. Yo también soy un autómata.

De un orden distinto al tuyo, pero yo también espero.

También espero que venga alguien y me arranque las ciudades que me pesan sobre los huesos.

También espero la ciudad donde reventarán los días de mi sistema.

Pero no hay tal. No hay tal. No hay tal”.

Ilustración: Robot – MadlegBadleg

Si hubiéramos ido de paseo escolar al zoológico, quizás no nos habríamos quedado atrapadas en esta distopía.

El Uncanny Valley ocurre cuando una réplica del ser humano es tan realista que casi la creemos uno de nosotros. Pero ellos nunca podrán ser como nosotros.

El autómata vino a mí esperando que yo tenga la palabra que le pondrá fin a sus días. Pero quizás yo no la tengo.

¿Quién iba a pensar que nuestro destino estaba ligado a las corrientes marinas del Océano Pacífico?

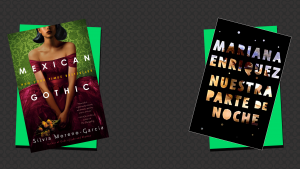

Dos novelas de horror en suelo latinoamericano que abordan de maneras totalmente contrapuestas temas como el colonialismo, el despojo y la depravación de las clases dominantes.

Una antología que hace que nos preguntemos: ¿qué es la ciencia ficción latinoamericana? ¿Puede siquiera existir?

Los tlacuaches mágicos de esta web quieren enviarte un libro gratis a tu correo electrónico.

Solo deja tus datos y en breve recibirás los links de descarga: