Reseña El tercer mundo después del sol

Una antología que hace que nos preguntemos: ¿qué es la ciencia ficción latinoamericana? ¿Puede siquiera existir?

—¿Dios parpadea, Madre Lety?

La monja me miró con desconcierto. La recuerdo bien. La Madre Lety era una monja joven, blanquísima, con los ojos claros. Hasta mi mamá confesaba no entender por qué una mujer tan guapa se había metido a monja. Y sí, quién sabe por qué lo habría hecho. De seguro no fue para responder, cada semana, a las preguntas que esa niña de tercero C le hacía acerca de las funciones fisiológicas divinas.

Porque no era la primera vez. La semana anterior le había preguntado cómo le hacía Dios para no cerrar los ojos cuando duerme. Después de dirigirme la misma mirada, la misma parálisis encarnada en sus dos piedras azules, me dijo:

—Primero hay que considerar que Dios no duerme, Dany.

Ya me figuraba eso, que Dios no dormía. De todos modos tenía que preguntarle a alguien que supiera más que yo, a alguien que Lo conociera. Porque yo no Lo conocía.

Las respuestas de la Madre Lety no me dejaban satisfecha, sin embargo. Había algo ahí, una cosa que se dibujaba, aunque no la terminé de esbozar sino hasta mucho después. Si Dios no parpadea, si Dios no duerme, ¿en verdad estamos hechos a su imagen y semejanza?

Todavía me faltaban varios años para darme cuenta de que, en el hack and slash de la vida, Dios es un monstruo débil a la lógica. En ese entonces, mis armas eran más rudimentarias. Dios era tangible y yo tenía que vencerlo con una posición, con un ángulo. Tal vez con una bomba.

Les había dicho a mis papás que me interesaba la estructura de los ojos, que tal vez quería ser oftalmóloga, como mi tío. La respuesta de mi papá fue comprarme un libro con ilustraciones infantiles del cuerpo humano. A veces, por las tardes, me quedaba estudiando por largo rato la lámina de los ojos. Miraba la esclerótica, la córnea, el nervio óptico. Si en verdad estábamos hechos a su imagen y semejanza, Dios también tenía que tener esas partes. Y esas partes también tenían que estar sujetas al fallo; por lo menos a la intermitencia o a la cortedad de alcance. Dios tenía que tener algún punto ciego porque, si Dios no tiene la capacidad de experimentar la ceguera, ¿es en verdad omnipotente?

Mi bisabuela había muerto a fines del año escolar anterior. A mi mamá le gusta contar que las cosas sucedieron así: era sábado, mi bisabuela Ignacia se levantó, tendió su cama y cayó muerta. Cuando lo cuenta, siempre se le escucha detrás un tonito de “qué muerte tan ordenada, tan ejemplar. Nadie debería morirse con la habitación patas arriba”.

Yo, que nunca fui muy fan de tender mi cama, me pregunté al inicio si morir con la cama tendida sería una forma fácil e infalible de salvarte del infierno. Estuve pensando en eso durante el funeral, aunque tampoco lo pensé tanto, porque mi papá insistía en distraerme, en que las funerarias no son lugares para niños.

Así que me llevó al Whataburger que estaba justo enfrente de Capillas El Carmen. Hace como quinientos años que Whataburger desapareció del mapa, de seguro nosotros éramos sus únicos clientes. Ahora ese terreno es un Waldo’s con un estacionamiento gigante. Qué pérdida. Los papás ya no pueden llevar a sus hijas por una hamburguesa mortuoria y el juguetito también mortuorio que viene incluido con el menú infantil.

Ese día, lo recuerdo, me tocó un jueguito de futbol, un jueguito de esos en los que puedes ver la cancha completa, desde arriba: un desierto verde con una pelotita como de pinball atrapada para siempre en una vitrina de plástico.

Esa imagen, la del balón atrapado en una vitrina, me volvió a venir a la mente durante la última misa del triduo de mi bisabuela.

Mis abuelos rentaron unas sillas y contrataron al padre para que oficiara la misa en su jardín, con un altar improvisado a un lado de la fuente seca. Los focos verdes que a mi abuela siempre le ha dado por tener en el jardín iluminaban las arrugas del padre mientras pronunciaba su homilía:

—Hermanos, Ignacia se ha despedido de nosotros, pero ¡no nos aflijamos! Ella está ahora en presencia del Señor y le ha llegado la hora de rendir cuentas de sus actos. A todos nos llegará la hora, hermanos. Seremos llamados ante el Señor y el Señor nos va a preguntar: “¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con las horas que te concedí?” Y nosotros tendremos que contárselo todo. Nuestra vida, nuestras flaquezas, nuestros pecados.

»El Señor ya sabe a la perfección todo lo que hicimos. Dios nos está viendo en todo momento. No hay secretos para él. Pero el Señor quiere oírlo de nuestra boca. Quiere que sea nuestra boca la que se confiese pecadora y, avergonzada por sus faltas, le ruegue al Señor su misericordia.

De seguro Dios nos tenía encerrados en una vitrina en la que somos pelotitas de pinball. Y Dios espera que metamos gol, que seamos goles, por nuestra cuenta. Cuando nos muramos, nos habrá de preguntar: “¿Cuántos goles metiste?” Pero entonces, Dios es un ocioso porque él ya lo sabe: ninguno.

A partir de esa noche, empecé a pensar a diario en cómo sería mi juicio al final de mis días. Pensaba en mi bisabuela también. ¿Qué le habría contado a Dios? ¿Dios la habría mirado con aprobación cuando le dijo que lo último que hizo en vida fue tender su cama? Pero, ¿y todo lo demás? ¿Qué habrá pensado Dios acerca de todas las cosas de las que me enteré muchos años más tarde: que mi bisabuela les escamoteaba la comida a mi mamá y a mis tíos más grandes, que solo dejaba que mis primas comieran galletas saladas y las galletas buenas me las daba a mí, que era su favorita? No me acuerdo de eso, claro está. A imagen y semejanza de Dios, uno nada más se acuerda de las ofensas.

Y qué memoria tiene Dios para acordarse de todo lo que lo ofende.

Cuando pasó lo de mi bisabuela, los ojos de Dios me preocuparon, pero pensé que podría sobrevivirlos. Al fin, yo no era una niña tan mala. Si Dios me concedía la gracia, quizás podría morir con el único pecado de no querer tender mi cama. Tal vez iría al purgatorio poquitos años por eso. Pero se pasaría rápido. Ojalá.

En abril del 99, sin embargo, Pokémon y todos los males del mundo llegaron a México. Pokémon era del diablo, por supuesto. Igual que Dragon Ball, pero peor porque encima hacía que los niños japoneses se convulsionaran. Salió en las noticias y fue el tema favorito de la Navidad de ese año.

Nunca violé la prohibición de ver Pokémon, claro. Nunca más allá de los cinco minutos de displicencia en los que, mientras mi mamá no me veía (aunque Dios sí), dejé que el control remoto se escapara al horario estelar de Cartoon Network.

La tentación era grande y quería ver más, pero nunca lo hice. Lo peor es que no me detuvo el miedo a Dios, ni siquiera el miedo a mi madre. Lo que me daba miedo era que a mi cerebro se le ocurriera convulsionarse y la convulsión me delatara. Un miedo ocioso, claro está, porque de todos modos ya estaba delatada: Dios me había visto, ¿qué más hacía falta?

Y Dios también me veía hacer Lo Otro. Me veía cada viernes, cuando sacaba el dinero que me daba mi mamá, por única vez en la semana, para gastar en la tiendita. Me veía dárselo a mi amiga Vianey. Me veía mentirle a mi mamá y decirle que me había comprado unas Ruffles o unas galletas. También veía a Vianey, y hasta a su mamá, siendo cómplices de mi pecado.

Dios veía cómo los lunes regresaba Vianey con dos o tres sobrecitos. No recuerdo para cuántos sobres alcanzaba, pero mi asignación no debe haber sido tan miserable, porque poco a poco Dios fue testigo de cómo fui llenando el álbum: una a una llegué a pegar, con resistol blanco, las ciento cincuenta cartitas de mi álbum de Pokémon.

Llenar el álbum y traerlo todos los días en la mochila era la forma de limpiarme de otro pecado que nada tenía que ver con Dios. El pecado de la exclusión, de ser la única niña de la escuela que no estaba en onda y al día con las hazañas de Ash Ketchum.

Sacar el álbum en el recreo y compararlo con el de Vianey me permitía camuflarme. Ser como las otras. Además me gustaba ver y nombrar —invocar— a esos ciento cincuenta monstruos —demonios que habitaban entre las páginas. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander… Me gustaba el secreto de sus formas y de sus colores.

Dios me veía sacar el álbum, a escondidas, todas las tardes. Dios me veía pasar el dedo, sentir la textura de las páginas que, gracias al resistol, se iban poniendo crujientes y gorditas. Dios tenía que ver mi placer, por supuesto: ese placer sensual y condenable.

Yo era la pelotita de pinball, el balón de metal adentro de la vitrina de Dios. Mi cuarto, mi estudio, el escritorio en el que guardaba mi álbum durante las tardes, constituían el mobiliario de esa vitrina.

Muchas veces a lo largo de ese año me pregunté si había una forma, un ángulo en el que la pelotita pudiera esconderse de mí: una forma en la que yo pudiera esconderme de Dios. Tal vez si, al sacar el álbum de la mochila, lo cubría con mi cuerpo y me pegaba a la pared hasta llegar al escritorio. Tal vez, digo, ¿cómo sería la visión de Dios? ¿Sería multiangular, multiforme? Aunque, más allá de la visión de Dios, los trucos de ángulos podían no servir porque no había que olvidar que Dios también tenía cámaras. Podía haber una cámara ahí mismo, empotrada en la pared y grabando un close up de mi travesía con el álbum.

El padre del triduo también nos había dicho lo de las cámaras. O por lo menos lo había insinuado:

—Después de nuestro juicio personal, vendrá otro juicio: el Juicio que Dios llevará a cabo al final de los tiempos. Y ahí estaremos todos: desde Adán, nuestro primer padre, hasta el último de los hombres en abandonar esta vida. Y entonces, con medios que no conocemos, el Señor proyectará ante la multitud las vidas enteras de cada uno de nosotros. Cada pecado, cada secreto, será expuesto ante los ojos de todos nuestros hermanos. Y así finalmente el Señor nos juzgará de nuevo, esta vez para siempre.

Dijo también que, en nuestra pequeñez humana, podíamos imaginarnos el asunto como una gigantesca sala de cine, aunque por supuesto los medios de Dios eran más impensables.

En mi pequeñez de humanita, me figuraba que el Juicio Final tendría lugar en el Cine Charles Chaplin. No sentía que Dios fuera de los que organizan sus eventos magnos en lugares tan comerciales como las salas del Cinépolis de la Gran Plaza. En cambio, y quizás porque ya estaba en decadencia, el Charles Chaplin se sentía más privado. Más siniestro, de alguna forma.

Creo que incluso llegué a tenerle un vago terror al Cine Charles Chaplin. Llegué a alegrarme cuando, varios años después, lo cerraron. Seguro lo cerraron porque alguien más se dio cuenta, alguien supo qué cosa iba a tener lugar ahí al final de los tiempos: ahí Dios, mis padres, todo el mundo iba a ver las grabaciones de mis trajines ilícitos con el álbum demoníaco.

A veces me preguntaba si habría redención posible. Qué tal si tiraba el álbum a la basura y me deshacía del pecado y después dedicaba mi vida al bien y a la obediencia. Eso tenía que contar en mi película. Aunque yo sabía que eso no se podía hacer directamente. No se puede pasar de una vida de pecado a una vida ejemplar sin la reconciliación y el arrepentimiento y la penitencia. Y apenas ese año escolar nos estaban preparando para recibir por primera vez la confesión y la eucaristía. La Madre Lety iba a darnos el catecismo especial todos los viernes.

Siempre tuve la ligera impresión de que a la Madre Lety no le gustaba hacer eso. Se apretaba la falda de monja, miraba hacia otro lado cuando daba la clase como si en realidad no quisiera decirnos lo que nos decía. Aun así ahí estaba. Firme. Respondiendo mis preguntas anatómicas que nada tenían que ver con la eucaristía.

Nos daba la clase con un librito de impresión pésima que se llamaba “Mi primera comunión”. Una niña con velo blanco salía en la portada. No sé por qué, pero solía imaginarme que esa niña, con su expresión medio martírica, medio desdeñosa de todos los apetitos de la carne, era la versión infantil de Santa Teresa.

La Madre Lety también nos puso una película —no sé si grabada con la cámara de Dios— acerca de la vida de Santa Teresa. Santa Teresa misma hablaba en la peli. Decía no sé qué de las oleadas de sangre, de sentirse traspasada por la lanza del ángel del Señor. Una y otra vez hablaba del dolor. Santa Teresa sufría gozosamente por amor a su Padre. Ansiaba morir y encontrarse con él. No quedaba claro para qué. Si Santa Teresa encontraba gozo en el sufrimiento, ¿cómo sería el cielo para ella? ¿Cómo sería el cielo, en realidad?

No sé, pero tal vez todos debíamos ser como Santa Teresa. Tal vez yo debía abrazar la situación, el peso, los ojos. El juicio de Dios.

Hacía mitad del curso, estudiamos los 10 mandamientos.

—A mí no me interesa la teoría, niñas —nos dijo la Madre Lety—. Los Mandamientos del Señor son vida. Así que vamos a hacer ejercicios para poderlos vivir.

“Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. Para poner en práctica ese primer mandamiento, la Madre Lety nos pidió que lleváramos a la siguiente clase un juguete o un objeto.

—Tiene que ser algo que les guste mucho, niñas, algo que las haga sentir especialmente felices y orgullosas.

Yo tenía muchos juguetes que me gustaban. Toda mi colección de peluches de Disney, por ejemplo. Pero le había dedicado el año entero a mi álbum, a pegar cartitas, a mancharme las manos de resistol en secreto. Supongo que era el momento de sacarlo a relucir.

No tenía ni idea de qué íbamos a hacer con el objeto que nos había pedido la Madre Lety. En todo caso, el siguiente viernes no empaqué en la mochila nada fuera de lo que de todos modos empacaba. Supongo que todas nos sentíamos un poco expectantes, un poco emocionadas. Llevar juguetes a la escuela siempre es un signo de que es Día de Reyes o algo así. Un signo de que se van a vivir acontecimientos especiales.

Antes del receso, me encontré en el baño a Joana, una niña de tercero B que ni siquiera era mi amiga. Me filtró la información de todas maneras:

—¿Ya sabes lo que van a hacer con los juguetes, Dany? La Madre Lety dice que los va a quemar, que es la ofrenda que tenemos que hacerle a Dios para demostrarle que lo amamos.

No sé por qué, en esa clase de circunstancias, las personas tendemos a pensar que el mundo gira alrededor de nosotros. Apenas Joana me lo dijo, se me ocurrió que era mi culpa. Pensé que eso, el acceso pirómano de la Madre Lety, le había venido por inspiración divina, porque Dios sabía que yo había tenido la desfachatez de traer para la dinámica el objeto de mi culpa y de mi pecado. Era Su forma de obligarme a renunciar a ello.

Pensé que si yo hubiese sido una niña buena, si hubiese sido como Santa Teresa, habría tenido que decirle: “Tú conoces mi flaqueza, Señor. Gracias por apartar de mí la tentación. Gustosa le entrego a tus llamas esta cosa que amo, puesto que te amo más a ti, mi Señor”.

En lugar de eso, me dieron ganas de apretar los puños. Dios y la Madre Lety no podían hacernos esto. Había pasado demasiadas angustias por ese álbum, había renunciado a comprar muchas Sabritas y muchos chocolates, me había manchado las manos y le había dedicado parte de mi memoria a aprenderme los nombres de los 150 pokemones. ¿Qué iba a hacer si me lo quemaban?

No era justo.

Cuando volvimos del receso, la Madre Lety entró al salón y nos llevó a la capilla. Debe habernos puesto a cantar alguna canción religiosa mientras nos decía que fuéramos pasando, una a una, a dejar nuestros objetos preciados en una canastita de mimbre junto al altar.

Me senté casi hasta atrás. Tenía el álbum de Pokémon abierto encima de mis muslos. Las demás niñas pasaban al frente. Barbies. Polly Pockets. Peluches. Ojalá los juguetes pudieran llorar para compensar la indiferencia con la que sus dueñas los abandonaban en la canastita. Ninguna de las otras niñas lo sabía. O tal vez sí. Tal vez sí lo sabían y ellas sí eran buenas, fieles mini-clones de Santa Teresa.

Vianey pasó a depositar su peluche de Oddish. Yo trastabillé detrás de ella. Me demoré en la banca un segundo más. Un segundo era todo lo que necesitaba. Miré a un lado. Miré al otro. La Madre Lety se entretenía en acomodar los objetos de la canasta. Me guardé el álbum debajo de la pechera del jumper y luego avancé hacia el altar, como si nada, mientras sacaba un objeto que acababa de encontrarme en el bolsillo del suéter. Lo deposité. Era un tazo, un tazo insignificante de esos que salían en las Sabritas. Mi álbum logró salvarse gracias ese regalo oportuno que me hizo Vianey: ese día le había salido repetido el tazo de Oddish y me lo regaló porque era nuestro Pokémon favorito.

Cuando volvimos al salón, la madre nos dijo que muchas gracias por las ofrendas, que, durante el fin de semana, ella iba a quemar nuestros objetos valiosos, pero que nos alegráramos. Era un sacrificio que iba a agradar mucho a Dios porque así se iba a dar cuenta de cuánto lo amábamos.

¿Por qué? ¿Por qué Dios sabía todo lo malo, pero las cosas buenas había que demostrárselas con sangre?

El fin de semana fue terrible. Pensé una y otra vez en la Madre Lety, frente a su pira gigante, con la cara extática de la Santa Teresa falsa del libro de la primera comunión y con la blusa manchada por las cenizas de Barbies y Nenucos muertos. Pensaba en mí, en mi álbum salvado como un motivo simultáneo de orgullo y de vergüenza. Pensaba que qué tontas eran las otras niñas. Pensaba que qué tonta era yo. ¿Ellas qué? Yo ya tenía el infierno comprado y todo por no querer quemar mi mugroso álbum de Pokémon.

El viernes por la tarde guardé el álbum hasta abajo de una pila muy alta de papeles que había en el último cajón del escritorio. El lunes ya no me atreví a sacarlo de su escondite. De hecho, ya nunca más me atreví a sacarlo de nuevo.

A media mañana de ese mismo lunes, la Madre Lety tocó a la puerta del salón. Le preguntó a la maestra Lulú si nos podía interrumpir un momento.

—Adelante.

La Madre Lety se plantó al frente, muy nerviosa. Ya dije que a veces la Madre Lety se veía incómoda —o quizás solo inexperta, porque era una monja novata— con las cosas que tenía que decirnos.

—Niñas, nada más vengo a decirles que pasaron la prueba.

Se empezaron a escuchar cuchicheos entre todo el grupo.

—Sus juguetes están bien. No teníamos intención de quemarlos. Solo queríamos ver si eran capaces de amar a Dios más de lo que aman sus cosas valiosas y ¡lo hicieron muy bien! ¡Felicidades!

Hubo suspiros de alivio. Risas.

—En el recreo pueden pasar a la capilla a recoger sus cosas.

Recuerdo que Vianey estaba muy feliz. Todas estaban muy felices y, al final, por lo menos para todas ellas, sí se cumplió algo de esa expectativa díadereyesca de cuando vas a la escuela con juguetes.

Yo me esperé hasta la hora de la salida para darme una vuelta por la capilla. La Madre Lety todavía estaba ahí adentro, como poniendo las cosas en orden después de todo el tráfico de niñas o algo así. Mi tazo no estaba, claro. La canasta de tercero C ya estaba vacía. Era normal. ¿Qué esperaba? Lo más probable era que se hubiera salido por una rendija.

—¿No apareció tu juguete?

—No.

La Madre Lety se interrumpió un momento de las cosas que estaba haciendo cerca del altar y volteó a verme.

—¿Qué fue lo que trajiste?

Bajé la mirada.

—Un tazo.

—Un tazo, un tazo… —murmuró la madre, como tratando de hacer un escaneo mental de los objetos que conocía para ver cuál de todos ellos era un “tazo”.

Despegué la vista de mis zapatos y vi a la Madre Lety. Tenía los ojos confundidos, tal vez. O decepcionados. O acusatorios, incluso. Me di la media vuelta para irme. No tenía caso. Traté de estafar a Dios y encima había ido ahí a tratar de recuperar el objeto de mi estafa. ¿Qué tenía en la cabeza?

—¿De verdad el objeto más valioso que tenías para ofrecerle a Dios era un tazo, Dany?

—Sí —le dije, todavía caminando hacia la puerta.

—No te creo, Dany. ¿Por qué quieres mentirle a Dios? —Tuve el impulso de salir corriendo. —Ven, vamos a platicar. Ven tantito.

Me costó terriblemente mover un pie detrás del otro, pero acabé yendo para allá. La madre se sentó en la banca de a mero adelante y yo me senté ahí, a un lado de ella. Tomé una distancia razonable y no la volteé a ver. No se me ocurría otra cosa qué hacer que no fuera voltear a verme los zapatos.

—¿Hace cuánto que te sientes así?

—¿Así cómo?

La madre soltó un suspiro largo. Yo solo tenía ganas de darle respuestas abruptas.

—Dany, esto que te pasa es normal, es el arrepentimiento. Es la vergüenza que Dios pone en nuestros corazones para que sepamos que lo hemos ofendido. Yo no sé qué habrás hecho, pero Dios ya lo sabe. Lo sabe muy bien, pero quiere oírlo de tu boca. Y tú no te vas a sentir tranquila hasta que no lo confieses y cumplas una penitencia.

Entonces fui yo la que suspiré. Otra vez lo mismo. Siempre. Dios queriendo la confesión verbal, Dios humillándonos con el temblor flaco de nuestras propias voces.

—Te voy a dar permiso de que te confieses aunque no hayamos terminado con el catecismo. El jueves va a venir el confesor. Paso a tu salón a buscarte.

Asentí sin mirar a la Madre Lety, pero me pasé toda la semana pensando que a mí no me alcanzaba la voz para hacer esas cosas. No tenía voz para decirlo todo. Mis pecados eran más grandes que mi boca.

Además, esa fue la primera vez que mi malestar ante la vida se manifestó en forma de diarrea y terror gástrico. Y eso fue casi una bendición, porque el jueves mi estómago no estuvo en condiciones de ir al colegio.

De hecho, en mucho tiempo no me sentí en condiciones de ir al colegio, de tomar el catecismo de los viernes, de correr el riesgo de encontrarme a la Madre Lety en el recreo, o en un pasillo, o en otros contextos; de correr el riesgo de que me mirara a los ojos.

Al final, no sé cómo fue que me dio la carta de finalización del catecismo para que pudieran darme la primera comunión en cualquier templo. Al final me confesé, pero lo único que atiné a decirle al padre fue “a veces no obedezco a mis papás”, “a veces no tiendo mi cama”. Me mandó a rezar tres avemarías y listo. La indulgencia.

En octubre del año siguiente hice mi primera comunión en la capilla de las Adoratrices. Hice todo lo que estaba escrito en mi camino como católica. No podía ser de otra manera. Tenía que seguir con eso que ya había comenzado.

Solo yo sabía, en el fondo, que mi corazón no amaba a Dios, que quizás nunca iba a poder amarlo. Y, si el amor de Dios era eso —la pelotita de pinball en una vitrina, el juicio masivo en el Charles Chaplin, las lanzas atravesando el pecho de Santa Teresa— yo tampoco quería que Dios me amara.

Este cuento resultó ganador del Premio Nacional de Cuento Jesús Amaro Gamboa en 2019. Los derechos del texto los ostenta la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta publicación en mi blog personal tiene fines meramente divulgativos y de llevar un registro de mi obra, no hay intenciones de lucro.

Una antología que hace que nos preguntemos: ¿qué es la ciencia ficción latinoamericana? ¿Puede siquiera existir?

Una novela en la que hay espadas, nigromantes, asesinatos y mucha espectacularidad, pero también una exploración muy hermosa de las enemigas que son también amigas y que deberán entrelazar sus destinos para llevar juntas un legado.

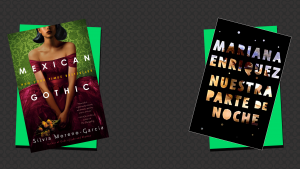

Dos novelas de horror en suelo latinoamericano que abordan de maneras totalmente contrapuestas temas como el colonialismo, el despojo y la depravación de las clases dominantes.

¿Cómo reconcilio el hecho de que amo Pokémon, pero Pokémon es del diablo y yo intento ser una buena hija de Dios y no arder por siempre en las llamas del infierno?

Una antología de cuentos de ciencia ficción que nos lleva al territorio de la singularidad y lo posthumano y quizás nos acompaña a hacer el duelo por nuestro mundo que está muriendo.

¿Quién iba a pensar que nuestro destino estaba ligado a las corrientes marinas del Océano Pacífico?

Los tlacuaches mágicos de esta web quieren enviarte un libro gratis a tu correo electrónico.

Solo deja tus datos y en breve recibirás los links de descarga:

5 comentarios en “Santa Teresa nunca fue fan de Pokémon”

este cuento está increíble

me gusta mucho Pokémon y soy católica

seh… ¿Dios jugará? espero que sí

Muchas gracias por leer! n__n

Ahora tengo una mejor relación con Dios (no necesariamente con la forma cristiana de Dios, pero sí con algo divino y trascendente) y yo pensaría que sí juega 😀

Justo cuando me cuestionó la fe y mi relación con Dios, leo esto y me deja reflexionando. Me gustó mucho.

Escuché hoy exactamente una entrevista contigo en radio y me pareció muy interesante tu diálogo sobre tu obra literario, pero como fan innegable de Pokémon me fue inevitable buscar tu cuento y he de decir que lo ame pro completo, creo que todo niño noventero que creció en una familia católica, podría identificarse con esta bonita, divertida y reflexiva historia, felicidades y saludos!!!

Hola David! Me alegra mucho que hayas llegado aquí a través del programa de radio y que hayas disfrutado la lectura! Jajaja sí, justo este cuento bebe de esa experiencia noventera de las familias católicas. Nuevamente gracias y saludos 😀