Santa Teresa nunca fue fan de Pokémon

¿Cómo reconcilio el hecho de que amo Pokémon, pero Pokémon es del diablo y yo intento ser una buena hija de Dios y no arder por siempre en las llamas del infierno?

Mi padre decía que estaba bien que viniéramos a Disneyland con el señor Lightmen. Yo me lo estaba pasando bien, era cierto: las botargas de Goofy, los gorritos con las orejas de Mickey Mouse, el brillo fosforescente de atracciones como Los Piratas del Caribe… Todo eso, sí. Pero algo no se sentía bien en el asunto.

No sé. Tal vez era la forma en la que el señor Lightmen se subía a los carritos de las montañas rusas y permanecía con la espalda recta —recta con rectitud de cuello ortopédico— durante todo el recorrido. Tal vez fue que no se le movió ni un pelo en la caída vertical del Matterhorn.

La sonrisa del señor Lightmen no era la sonrisa de un humano.

—El señor Ligthmen no es humano —nos había dicho mi padre a las claritas—. Respétenlo.

Me daba un poco de miedo pensar que, durante el desfile de la tarde, podía pasar que, de pronto, todas las botargas —Pluto, Mickey, hasta la Cenicienta que no es tal cual una botarga— se arrancaran las cabezas y ahí, debajo de la tela afelpadita y las sonrisas estiradas, resultara que la cara de todos los personajes animados era esa: la del señor Lightmen.

Tal vez exageraba. Tal vez era solo mi imaginación y no era para tanto. Podía ser también que mi padre estuviera en lo correcto.

Papá decía que todos los niños quieren ir a Disneyland.

—Aprovechen. Disfruten ahora que van a ir. Me pesa que yo nunca he tenido tiempo de llevarlos.

Yo era la mayor y era cierto. Nunca había tenido tiempo de llevarnos. Era normal. Nunca le pedí que nos trajera. Papá siempre estaba ocupado y tenía sentido que nunca pudiera llevarnos a ninguna parte.

Ahora mi padre decía que, cuando volviéramos, todo sería diferente. Mientras nosotros nos tomábamos fotos afuera del Castillo de Cenicienta, él estaba estudiando, preparándose para ser un mejor padre. Estaba en una especie de campamento de verano intensivo para padres que quieren ser mejores padres. O al menos eso era lo que papá decía que estaba haciendo, ahí recluido adentro de la casa del señor Lightmen.

Hacía varios meses, el señor Lightmen se había mudado a una casa vacía que estaba a un lado de la nuestra. Se había mudado de noche. Había desempacado todos sus bártulos de un furgón de Mudanzas El Cactus, justo a la medianoche. Él mismo había emergido de una de las cajas que venían en la furgoneta. La caja se abrió como una flor de cartón germinando en la noche de los orbes. El señor Lightmen salió de ahí con cierto aire teatral, malsano, mientras nosotros lo espiábamos desde la ventana del baño de la planta alta.

—Es un plutoniano. —Mi padre nos lo dijo desde el principio.

El señor Lightmen solo salía por la noche. Barría su acera en la oscuridad, dando pasitos con unas piernas tan cortas que parecía que lo hubieran sacado del útero —o de la caja de Petri en la que lo habían incubado— antes de que terminaran de crecerle.

—¿Ven, niños? ¿Qué les dije? Un plutoniano.

Mi padre creía en los plutonianos. En todos los extraterrestres, en realidad. Creía que ellos, los otros, venían a nuestro planeta de tanto en tanto para raptar a los mejores hombres, los embutían en sus naves y los entrenaban para convertirlos en la Vanguardia Luminosa que conduciría a la Tierra hacia la verdadera utopía.

Él quería ser uno de esos hombres. Anhelaba el rapto y anhelaba los trajes blancos que vestirían los soldados de la Vanguardia Luminosa.

Yo creía en esas cosas también. Más o menos, quiero decir. La mayoría de los niños crecen rezándole a Jesús y a los angelitos de la guarda. Nosotros crecimos viendo el Disclosure Project. Esos tipos de la NASA que se salieron de la NASA para decir que todo esto es real. Es en serio. Las figuras curvas en los campos de maíz. Las naves espaciales que pueden disminuir su peso y viajar por el espacio propulsadas por la misma fuerza de gravedad. Las señales que hemos intercambiado desde hace siglos con seres de otras galaxias.

Y siempre el mismo mensaje de los extraterrestres: “Vivan en paz”. “No destruyan el medio ambiente”. “Ya no se arrojen bombas nucleares, niños”.

Todo eso es como admitir que somos una raza de bebés, tan incapaces de cambiarnos a nosotros mismos que tiene que venir un monigotito verde disfrazado de niñera a decirnos que lo estamos haciendo todo mal, todo mal, humanitos. “Ya no maltrates tu casa”. “Pórtate bien con tus hermanos”.

Una vez nos subimos a la azotea con mi padre y vimos ovnis. Unas llamaradas verdes que zumbaban en el cielo. Por eso digo que yo creía en esas cosas también. O hasta cierto punto, por lo menos.

Mi padre esperó durante mucho tiempo que un día ellos aterrizaran por él. Y todas las esperas, cuando son largas, terminan por envilecernos.

Luego el señor Lightmen aterrizó. Aunque quizás no vino a reconocer a mi padre como un pionero de la verdadera utopía. Tal vez vino a decirle que él también estaba haciéndolo todo mal, o no sé.

Lo que sé es que un día llegué a la casa y vi que mis hermanos estaban todos con las orejitas pegadas a la puerta cerrada de la cocina.

—Mi papá se encerró a hablar con el vecino —me dijo Aldo, el más pequeño, con una carita de asco infantil que denotaba lo feo que nos parecía el vecino a todos en la casa.

Era un plutoniano, sí. Le creíamos a papá. Los plutonianos son buenos. Pero, ¿por qué, si era bueno, tenía que tener esa pinta tan desquiciante?

Mi padre y el señor Lightmen estaban discutiendo en la cocina. No alcanzábamos a entender lo que decían, pero yo me lo imaginaba. Tal vez mi padre trataba de convencerlo de que sí, míreme, señor Lightmen. Yo sí soy lo que usted busca. Rápteme. Yo sí estoy listo para la utopía. Y tal vez el señor Lightmen le decía que no, no. Usted no está listo. Véase. ¿Qué hacen todas esas botellas de whisky vacías en la basura siendo que usted es padre soltero y además tiene niños pequeños? Usted es una basura de persona.

Finalmente salieron de la cocina y papá nos soltó la noticia.

Nos dijo que había decidido irse a vivir durante una temporada a la casa del señor Lightmen.

—¿Que qué?

Una cosa hubiera sido irse a la nave del señor Lightmen, ¿pero a su casa?

—Sí, el señor Lightmen me invitó y… Estoy muy feliz. Me siento honrado, esto no sucede todos los días —nos explicó, pero no sé. No supe. Había algo hueco en la expresión de mi padre mientras decía esas cosas y después, mientras empacaba en una bolsa de Soriana un par de pertenencias: un cepillo de dientes, su playera de I love Pluto y otra más que decía Plutón, siempre serás un planeta para mí, porque claro, mi padre se tomaba como una afrenta personal el que los astrónomos hubieran descastado a Plutón en 2006, durante las conversaciones de la Asamblea de Praga.

Antes de irse, dijo que estaríamos en contacto, que no nos preocupáramos por él.

—Todo será mejor gracias a esto. Lo prometo, chicos —masculló mi padre y luego salió de la casa escoltado por el señor Lightmen. Cerró la puerta y nos dejó empaquetados en una bolsita rotulada como “Incertidumbre en salmuera. Consúmase antes de la fecha marcada en el empaque”, solo que no había ninguna fecha de caducidad y, como no había tal, los días comenzaron a sucederse sin ninguna ley adentro de la casa.

Qué digo. La verdad es que, de alguna forma, las cosas sí que se pusieron mejores.

No es que antes hubieran sido malas. Es solo que… Mi padre mismo nos lo dijo después. El señor Lightmen se lo había llevado porque, antes de ser un candidato viable para la Vanguardia Luminosa, tenía que resolver algunos asuntos.

—Todos tenemos cosas que podemos mejorar. A mí me gustaría pasar más tiempo con ustedes, ser más… justo con mis empleados, yo qué sé. Cosas.

Y lo cierto es que mi padre supo cumplir con sus funciones parentales a distancia. Quizás mejor de lo que, siempre sumido en su negocio y en sus trips extraterrestres, las había sabido cumplir cuando lo tuvimos disponible en persona.

Desde que vivía con el señor Lightmen, mi padre se conectaba por Skype varias veces al día y atendía desde la pantalla todas —o casi todas— las demandas de mis hermanos. Les ayudaba a Claudia y a Héctor con sus tareas de matemáticas. Limaba asperezas fraternales y trataba de imponer disciplina y pasar tiempo de calidad con los chicos.

—Hace mucho que no hacías esto, papá —creo que le dije alguna vez.

—Todo esto es gracias al señor Lightmen.

Y sí. Tal vez era gracias a él. Tal vez de verdad el señor Lightmen estaba a punto de cambiarnos la vida.

—¿Y cuándo piensas volver a la casa? Ya sabes para… ser así como eres ahora, pero en persona.

Mi padre era oscuro cuando le hacíamos esa pregunta. Decía que él no pensaba en volver, y no porque no quisiera hacerlo, sino porque no había razón para pensar en el mañana. “Hay que vivir en el momento”. Y el momento era bueno, decía. El señor Lightmen lo trataba a todo lujo, le daba buena comida, lo dejaba leer libros y ver documentales y, además, era una excelente compañía. Era un hombre cultísimo, divertido, casi un comediante nato.

—Juega conmigo al Monopoly todos los fines de semana.

En Navidad hasta le regaló una chaqueta con estampado de murciélagos que mi padre nos presumió con mucho gusto.

Algo en todo eso no me convencía. Veíamos a mi padre en Skype y cada vez eran más grandes sus ojeras. Su camiseta de I love Pluto lucía cada vez más desgastada.

Y, mientras tanto, era el señor Lightmen quien comenzaba a hacernos visitas a domicilio. La primera vez fue en Navidad. Entró a la casa con su propia llave, cargado con un pavo de Walmart y muchos regalos. Dijo que no podía haber una Navidad feliz sin su presencia y sin regalos envueltos en cajitas brillantes.

Luego comenzó a venir a comer tres, cuatro, hasta cinco veces por semana. Estacionaba su auto en nuestra cochera, se sentaba a la mesa, encendía el televisor en el noticiero y nos decía:

—Chicos, organicé para ustedes un paseo a la Presa de la Vega para este fin de semana. ¿Quién se apunta?

Al principio Claudia preguntaba, con los ojitos brillantes como dos almendrones confitados:

—¿Y papá va a venir al paseo también?

El señor Lightmen le decía: “No, Claudita, tu papá está muy ocupado trabajando en nuestros asuntos”.

Luego Claudia dejó de preguntar. No sé si mis hermanos estaban cómodos con todo esto, si les parecía muy bien que tuviéramos un padre proxy que nos llevaba de paseo, y otro padre, un padre real, que se rehusaba a regresar de la casa del vecino. No sé si el señor Lightmen hacía todo esto para grabarse con la cámara de su celular y luego enseñarle los videos a mi padre y decirle: “¿Lo ve, señor Monterresta? Esto es lo que hacen los padres normales. Comer en su casa. Ver las noticias. Llevar a sus hijos de día de campo. Aprenda y sea usted también un padre modelo”.

No me atrevía a hablar de estas cosas con mis hermanos. Eran muy pequeños y yo no sabía qué o cómo decírselos. Además, todos parecieron muy felices cuando el señor Lightmen trajo los boletos de avión para irnos a Disneyland. No vi a ninguno quejarse durante el viaje.

Una vez allá, vimos una película en 4D en una de las atracciones de Tomorrowland. En ella, el Pato Donald hacía una odisea espacial y visitaba los ocho planetas de nuestro Sistema Solar. Los-ocho-planetas. Nadie mencionaba siquiera a Plutón, Plutón era un descuido, una respuesta borrada antes de entregar el examen de álgebra en el último minuto de la clase. Pensé en mi padre. A él le habría indignado muchísimo el video. Se habría quejado sin parar de que el Pato Donald fuera también un cómplice de los astrónomos en sus esfuerzos por mantener a la humanidad en la inopia y en el engaño.

El señor Lightmen no pareció inmutarse, pero, cuando salimos y nos sentamos a comer los hot-dogs que nos había comprado en un puesto, empezó a decirnos que nosotros, como parte de su familia, teníamos la obligación de defender a Plutón allá afuera. Aldito tenía que hablarles a sus amigos del kínder sobre lo bello que es Plutón. “Hay que empezar desde pequeños”, decía el señor Lightmen.

Porque, además, hoy nos había traído a Disneyland, pero después nos llevaría a Plutón. También a nosotros, junto a nuestro padre.

—Su padre, niños —decía —es un luchador, es una vieja promesa, pero ustedes son el futuro de la Tierra.

Se chupaba la cátsup que el hot-dog le había escurrido en los dedos y decía que ni podíamos imaginarnos cómo eran los paisajes de su tierra. Pronto nos llevaría hasta allá en su nave para que viésemos qué infinito se ve todo desde la arena blanca de la planicie de Sputnik. Las puestas de un sol débil que duran años (terrestres) enteros. Y al fondo los Montes Norgay, esos hermosos conos forjados entre la roca que coronan la palidez del noveno astro.

La voz del señor Lightmen era plácida y segura. Estiraba su cuerpo de lagartija en la banca de las zonas de descanso. Mis hermanos lo escuchaban embelesados.

Al volver al hotel, aduje que me dolía el estómago, me encerré en la habitación y me puse a enviar un correo electrónico.

No supe qué escribir o qué hacer al principio. Pensaba que, si buscaba, podría encontrar tal vez algún caso similar, algún antecedente. Navegué por los foros de contactos con extraterrestres.

Había algo en lo que dijo el señor Lightmen. Mencionó la arena blanca. Los conos forjados entre la roca. La superficie de Plutón estaba hecha de hielo y nitrógeno congelado. Todos lo sabíamos. Mi padre nos lo había dicho cientos de veces. ¿No tendría que ser el paisaje de Plutón algo diferente?

No sabía qué iba a sacar en claro, pero lo que hice fue enviarle a mi padre un correo electrónico en el que me hacía pasar por un detective de la división de secuestros de la policía.

Me inventé una carnada.

Señor Monterresta, en este momento mi división se encuentra tras la pista de un individuo que ha privado ilegalmente de la libertad a varias personas. Desconocemos sus móviles. Nuestra línea de investigación sugiere que actualmente el sospechoso está operando en el Suburbio de X, motivo por el cual solicitamos la colaboración de todos los habitantes de la zona. Indíqueme, por favor, si usted y todos los miembros de su familia se encuentran sanos, salvos y en casa.

Firmé como un tal Detective Narváez y esa noche no dormí tranquila.

Al día siguiente mi padre picó la carnada. O bueno. Es una forma de decirlo, porque sus respuestas eran erráticas.

No pudo decirme si estaba bien o mal, pero me dijo que hacía un tiempo que él ya no vivía en su domicilio.

Al principio me respondió con e-mails monosilábicos, pero, en el transcurso del día, se fue alargando y terminó por enviarme cartas kilométricas. Sonaba tan distinto al padre sonriente que veíamos cada vez que nos conectábamos por Skype. No sé, tal vez picó el anzuelo y me respondió tan rápido porque lo agobiaba la soledad de vivir en la casa vacía de un (¿falso?) extraterrestre. Estaba solo, tal vez. Mi padre se sentía muy solo.

Casi nada de lo que me escribió tenía sentido, pero dijo muchas cosas.

Hablaba de torres, de seres brillantes, de chicas que desaparecían sin rastro en los hoteles de California. Hablaba de Plutón y de un culto secreto de astrónomos que querían restituirle al astro su estatus de planeta. Mencionaba la inminencia del fin, los horrores cometidos por las civilizaciones humanas. Repetía una y otra vez que los seres humanos éramos una especie degradada. Por alguna razón, vinculaba el mal de los hombres con la democión de Plutón al rango de planeta enano. Repetía muchas veces que los plutonianos eran nuestra única salida a todas las catástrofes. Nada que no nos hubiera dicho antes, solo que, cuando mis hermanos y yo lo escuchábamos hablar, mi padre hablaba como subido en un pedestal de la esperanza.

Aquí no. Aquí había algo destemplado, una sombra que era como llagas o como granos de viruela que se entrecomían en sus palabras.

En algún momento empezó a mencionar al señor Lightmen. No dijo quién era, solo me decía que ahí estaba. Con él. No ahora, pero en realidad siempre. Siempre estaba.

Decía que el señor Lightmen lo estaba entrenando. Eran entrenamientos duros, a veces. Lo entrenaba para los fríos plutonianos, para los viajes en naves de gravedad comprimida. El señor Lightmen me va a llevar en su nave.

Después sus cartas empezaron a exhibir una especie de rabia. Decía que el señor Lightmen no siempre veía con buenos ojos que él tratara de seguir dedicándole tiempo a su negocio y a su familia. No te hacen falta. Cuando vayamos a Plutón, tendrás que separarte de las cosas mundanas, le decía. Los soldados están más allá de la carne y de la sangre. Por qué. Por qué le decía eso. Mi padre no podía entenderlo, pero de todos modos se esforzaba. Seguro que se lo decía por su bien. Sí, el señor Lightmen no podía desear algo que no fuera bueno.

Responder esos correos era difícil. Hubiera querido responderle a mi padre con la verdad, con lo que le habría respondido si no me hubiera estado haciendo pasar por el detective Narváez. Decirle Yo no sé quién es o qué quiere ese señor Lightmen, pero te está haciendo mierda la cabeza, papá. Ya vuelve.

No se lo dije. Me costó mucho trabajo hacerlo admitir. Señor Monterresta, sea franco conmigo, ¿puede usted o no salir de ese domicilio cuando a usted le place?

Sí, por supuesto.

¿Y por qué no sale y va a ver a su familia que vive en la casa de al lado?

Bueno… El señor Lightmen se siente más feliz si yo me quedo en casa.

Me costó mucho que me lo dijera. ¿Está usted prisionero? ¿Está encerrado? ¿Está consciente de que esto es un secuestro?

Silencio.

Por favor, le pido que me ayude a localizar sus coordenadas. Queremos proceder a efectuar su rescate.

Nada, todavía.

No, detective, escuche. ¿Rescatarme de qué? Nunca he estado en peligro, me escribió mi padre después. Lo que pasa es que usted no entiende, usted me lo está malinterpretando.

Usted no sabe nada, detective.

Síndrome de Estocolmo. Alguna vez lo había escuchado en las noticias. Hace muchos años, en Suecia, un grupo de hombres asaltaron un banco y tomaron a varias personas como rehenes. Después de ser rescatada, una de las rehenes dijo que no había nadie en quien confiara más que en el asaltante. “Viajaría por todo el mundo con él con tal de estar a su lado”.

Tuve miedo de que eso le estuviera sucediendo a mi padre.

Leí en otra parte que el Síndrome de Estocolmo es una estrategia para sobrevivir a la cautividad. Un juego de la empatía o de la lástima. Hacerte querer, identificarte con tu captor porque, al fin, nadie aquí va a venir a rescatarte.

Le escribía los correos a mi padre desde mi celular, cada vez que iba al baño del parque de diversiones. O desde mi laptop cuando el señor Lightmen se quedaba dormido en la habitación de los niños. Claudia y yo dormíamos en el cuarto de al lado. Yo pegaba las orejas a la pared, sentía el papel tapiz contra mi cara y esperaba hasta que se dejaban de escuchar todos los ruidos. ¿Dormirá de verdad el señor Lightmen? La gente como él, ¿duerme? ¿Qué significa eso de la gente como él?

Me daba miedo que el señor Lightmen también estuviera pegando la oreja desde el otro lado del muro, tratando de escucharme. ¿Sospecharía? ¿Podría leerme la mente? Yo me cuidaba. Actuaba lo más normal que podía. Nunca, nunca en mi vida fui tan normal como lo fui entonces, y no sé si sería que mi normalidad contrastaba con la anomalía del señor Lightmen, pero el sujeto me resultaba cada vez más insoportable.

Su forma gelatinosa de asentir con la cabeza, su hálito, su lengua de dragón y la forma en la que se la pasaba por los dientes luego de comer hamburguesas con la cara de Mickey.

Encima nadie hablaba del final del viaje. Pasábamos días y días en Disneyland y todos los días tenían un cierto aire de principio. Tal vez Disneyland no existe en el tiempo, es un sitio en el que nada cambia y nada se termina. Las cosas solo rotan, dan vueltas en los cohetes mecánicos del Astro Orbitor, pero no transcurren. Nadie arranca más hojas en el calendario.

No importaba. El viaje sin fin me daba tiempo de trabajar más los correos que le enviaba a mi padre. Le insistía: El señor Lightmen lo está engañando. Confíe en mí. Por favor, acceda por lo menos a reunirse conmigo.

Por fin, creo que un día sorprendí a mi padre en uno de sus vaivenes de tristeza y conseguí que me dijera las palabras necesarias.

Está bien, detective. Le voy a pasar mis coordenadas.

¡Bingo!

No quiero hombres armados. No quiero que esto se vuelva un jaleo, pero accedo a lo que usted me pide. Un encuentro cara a cara. Usted y yo solos, mientras el señor Lightmen sigue de viaje con mis hijos.

Ni siquiera lo pensé mucho. Le dije al señor Lightmen que me iba a quedar en una tienda comprando suvenires para mis amigas, que al rato los alcanzaba para la séptima visita a la Casa del Terror. Pero no fui a la tienda.

Corrí a la puerta del parque y tomé un taxi hacia el aeropuerto. El corazón se me salía. Contaba tal vez con una hora de ventaja antes de que al señor Lightmen le pareciera sospechoso mi retraso.

En el aeropuerto compré el primer vuelo de regreso que vi disponible. Llevaba tiempo ahorrando para comprarme un PlayStation 4, pero ahora ese dinero iba a estar mejor invertido.

Antes de subir al avión, le escribí un último correo a mi padre. Señor Monterresta, estaré allá en tres horas según lo convenido. Espéreme.

Apenas le di Enviar, pensé: “Espéreme”. Qué tontería. Cómo si se pudiera ir a alguna parte mi pobre papá.

El vuelo fue como beberse una malteada espesa con eterno refill. Yo no sé por qué me sentí con tanta pesadez.

Al llegar a la casa, mi primera sorpresa fue que no tuve necesidad de ninguno de los videos que había visto en YouTube acerca de cómo forzar cerraduras.

Las puertas estaban abiertas de par en par, ondeando frente a la hierba crecida de la cochera del secuestrador. Entré y tuve la impresión de estar en un hormiguero en los momentos posteriores a la fumigación universal.

Le pido una disculpa, detective.

Sentí que la vivienda del señor Lightmen era una casa usada para los fines demostrativos de un consorcio inmobiliario, solo adornada por un bodegón con unas peras insípidas, falsonas; camas con aspecto de no haber sido usadas nunca y la persistencia de un afiche chueco de la tabla periódica de los elementos químicos en todas partes, en las paredes que por todo lo demás eran las paredes de un manicomio o de una cárcel o de un campo de concentración, pero con el toque chic de la arquitectura moderna residencial.

Yo sé lo que usted piensa de mí.

Registré todos los cuartos y no pude encontrar a mi padre en ningún sitio. Estaba su habitación, sin embargo. Un catre apolillado. Una mesa espartana con una laptop abierta en Skype. Su camiseta de “Plutón, siempre serás un planeta para mí” tendida en una sillita de madera sin lijar.

Usted ha de pensar que soy uno de esos locos que salen en la tele hablando de los extraterrestres. Un pirado que se dejó embaucar por un impostor, que abandonó a sus hijos para nada.

Pero usted es policía. Usted también sabe lo que significa tener esperanza en el bien y en la justicia.

Así, con esas líneas, empezaba el último correo electrónico de mi papá. Lo encontré en la bandeja de mensajes enviados, en la laptop donde todavía tenía abierto su correo electrónico en una ventana de Internet Explorer.

Su mensaje era confuso. Me volvía a hablar de Plutón, el noveno astro de nuestro sistema planetario.

¿Cada cuánto piensa usted en Plutón? Nunca, ¿verdad? Como todos los hombres, usted no le dedica suficiente tiempo a pensar en lo que hemos perdido. Yo le voy a demostrar, sin embargo, que la historia de Plutón es la historia de todos los hombres.

Piense en el albor del tiempo, en los hombres que ambulaban por los valles haciendo dibujos en las cuevas. Esos hombres no veían a Plutón en el cielo.

Fueron otros hombres, más nuestros, más modernos, los que descubrieron a Plutón. Nosotros lo inventamos como planeta, lo nutrimos como a un hijo en los libros de ciencia y luego lo olvidamos.

También nosotros éramos bebés que ambulaban por las cavernas hasta que nos descubrimos a nosotros mismos, nos inventamos como los hombres que somos. ¿Qué significa nuestra invención? ¿Qué significa que seamos la única raza con inteligencia que vive en la Tierra? No significa nada, detective, porque nuestro destino era crecer, nutrirnos y brillar con una plenitud que nuestras civilizaciones nunca han sido capaces de consumar. Y estamos tan cansados de nuestro fracaso que ya no pensamos en nuestro destino. El tiempo que corre nos orilla a olvidarnos. Usted lo sabe, usted lo ve. Usted combate criminales todo el tiempo y dígame, ¿sirve de algo? ¿En dónde se esconde la justicia, detective?

Nos estamos encogiendo como especie, nos degradamos al rango de hombres enanos, así como Plutón es ahora un planeta enano.

¿No cree, sin embargo, que, así como nosotros descubrimos a Plutón en el cielo, haya alguien en otro cielo que quiera descubrirnos a nosotros? ¿No cree que podemos, con la ayuda de ellos, renacer como una mejor especie?

Hay tantas luces allá arriba que bastaría con que una sola de ellas moviera un dedo lumínico y nos enviara alguna forma, aunque fuera mínima, de bondad y de justicia.

Algunos como yo no vemos otra vía que la de esperar que eso suceda.

Quizás usted no comprenda mi espera, pero, si usted también cree que existe la justicia, que podemos esperarla de alguna forma, ya no venga. No me busque.

Los últimos meses han sido duros, pero la esperanza tiene sus pruebas, detective. Y la dificultad no nos exime de nuestras responsabilidades. Este periodo difícil es mi prueba antes de triunfar, antes de investirme como un soldado de la nueva utopía terrestre. Usted representa a una justicia obsoleta, la de los hombres. Respeto sus esfuerzos, pero el mundo ya no puede apoyarse en hombres como usted.

Debemos apoyarnos en hombres como el señor Lightmen.

Me decía que lo disculpara otra vez, pero ya no podría encontrarse conmigo. Como un gesto de buena voluntad y de reafirmación de su fe, le había reenviado al señor Lightmen una copia de todas nuestras comunicaciones.

Estoy seguro de que esta flaqueza en la que usted me ha hecho incurrir hará el entrenamiento más duro. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Atengámonos los dos a la misericordia del señor Lightmen.

Y no sé. Tal vez el señor Lightmen no conocía la misericordia y viajaba a la velocidad de la luz porque después de todo sí era un auténtico plutoniano. Lo digo —o lo creo— porque vi a mi padre cuando salí de la casa.

Mi padre colgaba de la azotea. Una cuerda muy gruesa unía su cuello a una antena doblada de Telecable.

No sé si por rabia o para endurecer el entrenamiento, pero el señor Lightmen le había cortado las dos manos. Sus muñones y su cuerpo, convertido en un péndulo, oscilaba un poco con el movimiento del aire. Lo vi y pensé, quise creer que mi padre estaba en lo correcto.

Tal vez esta había sido su última prueba. Mi padre triunfó y dejó su cuerpo y sus manos para ir a Plutón en otro cuerpo, en un vehículo que trasciende a todos los cuerpos. Tal vez la planicie de Sputnik sí es arenosa y mi padre contempla desde allá ese atardecer pálido que dura muchos años terrestres. Mientras, yo aquí estoy sola, pero inhalo profundo y me armo de valor para afrontar la única realidad que me queda:

Mi otro padre me espera en Disneyland junto a mis hermanos.

Moctezuma Xocoyotzin fue secuestrado por Hernán Cortés en su propio Palacio de Axayácatl. Durante varios meses, Cortés le hizo compañía, lo entretuvo y hasta jugó con él juegos de mesa españoles.

Moctezuma llegó a tenerle mucho cariño y eso, sumado a la superstición y al miedo de que Cortés de verdad fuera Quetzalcóatl retornado, lo hicieron vulnerable a toda suerte de manipulaciones emocionales.

A Moctezuma no le gusta la pizza. Considera que es un placer de la carne al que debemos renunciar si queremos salvar a nuestra especie de la decadencia.

Este cuento forma parte del libro Noche de pizza con mi villano. Descárgalo gratis aquí.

Ilustración: Together with the stars – Jerikcho00

¿Cómo reconcilio el hecho de que amo Pokémon, pero Pokémon es del diablo y yo intento ser una buena hija de Dios y no arder por siempre en las llamas del infierno?

Una antología de cuentos de ciencia ficción que nos lleva al territorio de la singularidad y lo posthumano y quizás nos acompaña a hacer el duelo por nuestro mundo que está muriendo.

Mi padre se la pasa esperando el día en que los aliens vengan a redimir a la humanidad. Pero los aliens no vendrán por nosotros, ¿o sí?

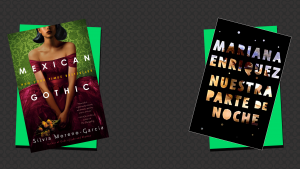

Dos novelas de horror en suelo latinoamericano que abordan de maneras totalmente contrapuestas temas como el colonialismo, el despojo y la depravación de las clases dominantes.

El Uncanny Valley ocurre cuando una réplica del ser humano es tan realista que casi la creemos uno de nosotros. Pero ellos nunca podrán ser como nosotros.

Una novela en la que hay espadas, nigromantes, asesinatos y mucha espectacularidad, pero también una exploración muy hermosa de las enemigas que son también amigas y que deberán entrelazar sus destinos para llevar juntas un legado.

Los tlacuaches mágicos de esta web quieren enviarte un libro gratis a tu correo electrónico.

Solo deja tus datos y en breve recibirás los links de descarga: